随着文化和旅游部的组建,文旅融合成为我国旅游领域最热的一个话题。去年以来,多个旅游论坛和座谈会上都设有这个主题,政界、业界和学界都在大谈文旅融合的事情,给人的感觉是,似乎旅游的发展,便是文旅融合。

自国家推动文旅融合以来,“如何通过文旅IP拉动文旅新消费”就是业内探索的重点,人人都想对标迪士尼、熊本熊、故宫这些头部案例。

然而文旅项目从空间尺度、产品形式到相关背景及资源能力各不相同。IP的基本逻辑没有理清就好高骛远、盲目模仿,最终只能是一地狼藉。

一、什么是文旅IP?为什么要打造文旅IP?

所谓“万物皆可IP”,IP这一最初兴起于影视行业的概念,如今已经涵盖了整个泛文化领域。根据IP应用的不同领域,应用于文旅领域的IP,则称为文旅IP。

在政策与市场需求的双重加持下,文旅已从风景名胜观光、休闲度假体验发展至今日由文化驱动的复合型文旅新消费。打造文旅IP是实现文旅融合创新与文旅新消费的必然路径。

文旅IP以内容驱动主题性体验,将项目地文化、自然资源进行IP化打造,继而落实在各项体验与营销上,并向外跨界延展。文旅IP有助于放大文旅文化价值,嫁接游客与旅行地之间的情感桥梁,带动文旅多元消费,从而为文旅开拓更广阔的市场。

不同类型的IP具体形式各异,如影视IP的载体为电影电视剧、游戏IP的载体为游戏。而文旅产品类型极为多元,大至旅行目的地、各类景区、小至酒店、民宿、博物馆以及音乐会、市集等活动,这就导致了文旅IP的复杂性。

二、如何判断文旅IP真伪?文旅IP打造常见误区

IP商业的底层逻辑是内容驱动。在影视、游戏等传统文娱行业,内容本身指涉的就是故事。但在文旅行业我们将游客的所有体验都称为内容。这就导致了文旅IP打造常常陷入误区。

打造文旅IP,要牢记三个不是。

1、文化主题、文化符号不是IP。

2、品牌不是IP。

3、吉祥物不是IP。

可以用一条很简单的标准判断文旅IP真伪——从受众认知的角度检验,由文化内容驱动的符号则为IP,由产品驱动的则不是。这也是IP与品牌的核心区别。

三、思维转换——从“产品思维”到“内容+营销+互联网思维”

(一)内容驱动,构建符号

产品驱动是在产品之上进行文化包装,文化是附属;内容驱动则是在内容之上与各业态结合形成各色产品,文化是核心。

过去文旅项目策划属于产品思维,基本套路是通过前期分析明确定位、确定主题,然后在空间上落实功能与体验。

打造文旅IP,则要转换为内容思维。通过前期分析明确为目标人群提供何种文化内容,讲述一个怎样的故事,如何同目标人群建立关系。各种功能的产品都是IP的载体,是IP与目标人群沟通互动的触点。以文化为拉力,体验为推力,构建文旅IP体验闭环。

(二)营销前置

什么是营销思维?

营销学经典《市场营销原理与实践》一书告诉我们,只要有交换价值的需求,就需要具有营销思维。

IP内容只有获取流量才能完成商业闭环,因此在内容创作之前就要以终为始地考虑如何获取受众的关注与喜爱、如何进行传播、如何与受众建立长久关系、以及如何结合后续的延展场景。将话题点、传播点、跨界伏笔、互动性等融入内容创作。

将土地就是输出内容,准确的定位然后给受众一个关注理由,拿出你的特色文化内涵,去转换受众群体。

(三)用户持续运营

IP兴起源于网络传播技术的变革。用户为中心的服务思维是互联网商业的重要特性。

传统生意,与顾客的交往仅限于交易的完成。而对于互联网商业而言,触达用户只是交易的开始。向用户提供持续性的服务,在这个过程中基于用户反馈快速迭代,是互联网商业的完整过程。

文旅IP不仅在游客行中提供体验,还要深入受众的日常文化消费之中。IP内容不再是单向传输,而是双向互动,更是一种持续性的服务。IP受众不仅是内容的消费者,同时也是参与者。

四、如何打造文旅IP?文旅IP标准化

打造文旅IP分为商业策略分析、IP创作与IP运营营销三步。其中在商业策略分析阶段有三个核心问题——

1、 明确文旅IP类型

2、 明确IP来源

3、 明确打造路径

从项目尺度&产品属性对文旅IP分类

文旅IP的复杂性在于文旅供给物的多样性。且文旅不同于影视等纯内容,是文化与各类功能的结合。

文旅IP三大来源

打造文旅IP,首先要思考IP从哪来呢?前面我们从尺度及属性两方面归纳了文旅IP的类型,但无论是哪一类型的文旅IP,其来源无非三类——外部引入、原创与本底文化翻新。

外部引入IP的文旅案例如环球影城;原创文旅IP的案例如熊本熊;本底文化翻新的文旅案例如故宫、敦煌等。

其中外部引入IP以及本底文化翻新这两类IP已具有一定的市场认知度,而原创IP则要承担相对较大的风险。

打造文旅IP的三个层次&两条路径

文旅IP可大可小,按照打造系统从点到面可分为三个层次——单项爆品、IP角色代言、以及为项目冠以完整主题。

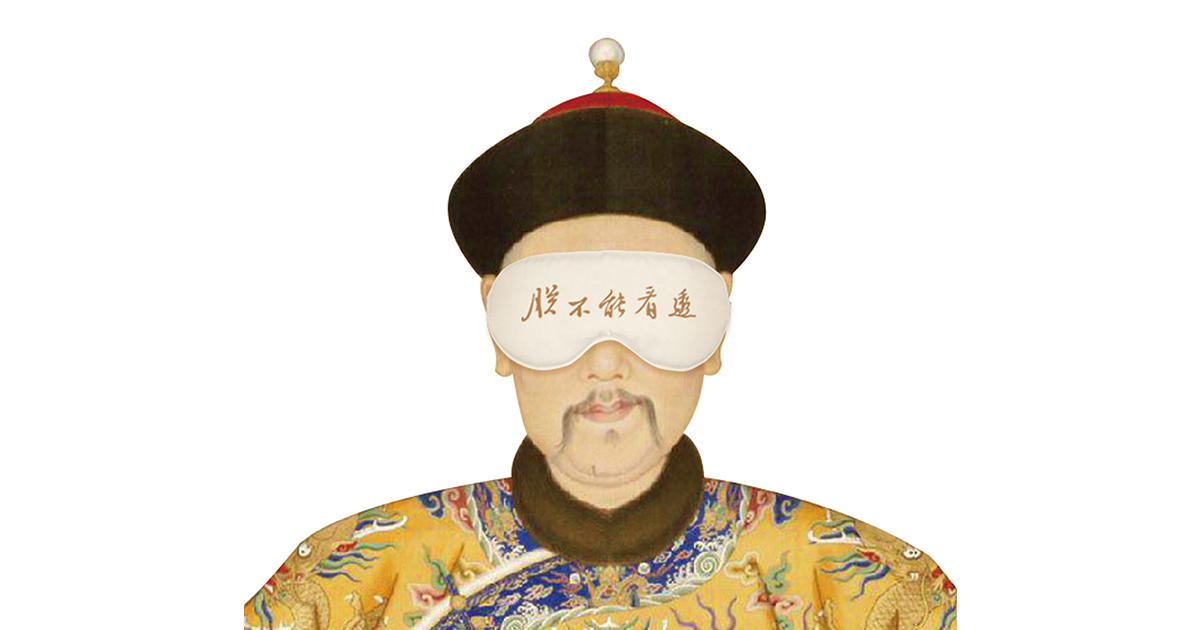

单项爆品如不倒翁小姐姐、唐宫夜宴;IP角色代言如熊本熊、故宫萌萌哒的康熙帝;完整主题场景如迪士尼乐园、环球影城等。

文旅IP在实际落地层面有两种打造路径——自上而下系统规划VS自下而上单点突破。自上而下的打造方式是将IP提升到战略层面;而自下而上的打造方式则是在运营营销层面做文章。

无论是哪种打造路径,首先有一点要注意——根据目标愿景明确IP主体。比如萌萌哒康熙帝是IP,故宫也同样是IP;熊本熊是IP,但熊本县不是。在明确目标之后我们再来选择哪条路径更适合。

IP作为一种战略,是一种自上而下的系统性打造方式。所谓自上而下,就是以IP引领整个文旅体验。这涉及到商业模式的战略层面。比如迪士尼,先有各种影视动画,再打造主题游乐园,将IP故事植入游乐体验中。

在以上过程中,IP为各项体验引流,并增加其文化附加值。而各类体验则是IP与受众沟通的渠道,在沟通中增加受众与IP的情感链接,积累IP资产。因此,在将IP落到体验的过程当中,应当秉持加乘原则。通过IP核心价值观凝聚粉丝,并通过创造满意留住、发展粉丝,从而进入良性循环。切勿以为坐拥IP就一劳永逸。

IP战略从上至下的打造方式所需成本太高,周期太长。我们可以选择从运营营销层面去小步尝试、快速迭代——即从下到上单点突破。

在已有的产品体验之上,将故事性植入模块化产品、营销活动及视觉VI中。通过各种手段构建IP与游客沟通的桥梁,让游客参与到IP当中来,建立情感链接。以单点为突破,在营销及实地体验两个方面逐步扩大IP体系。

文旅产业可以在总体规划的层面上做好乡村文旅前期分析和策划,从主体的角度出发做好乡村文旅分配,准确发挥文旅在乡村振兴中的引擎作用,助力乡村经济、文化、社会、治理体制创新和生态文明进步等方面的全面振兴。